日本医師会が新型コロナ対策を周知

2020年02月18日 18:32

1名の先生が役に立ったと考えています。

昨日(2月17日)、政府の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策本部の専門家会議が取りまとめた「相談・受診の目安」について、日本医師会は同日、現時点で医療機関が講じるべき対応策を発表。各都道府県および郡市区医師会に周知を求めた。また、COVID-19への注意が特に必要とされる症例への対応策については、関連学会が公式サイトで発表した。

新型インフルエンザ発生時の手引きを参考に

今回、日本医師会が通達したCOVID-19への対応策の要旨は次の2点。

- 院内感染対策および診療継続計画について:日本医師会公式サイトにある「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き」などを参照の上、可能な限り院内感染対策を講じる。COVID-19以外の患者はもちろん、医療スタッフへの感染防止に努めるとともに、国内の感染拡大を想定し、診療継続計画を再確認、見直すこと

- 高リスク例への対応について:今後、PCR検査の主な対象は、原因不明の肺炎で重症化が疑われる事例。特に、①高齢者②糖尿病・心不全・透析などの基礎疾患を有する例③免疫抑制薬や抗がん薬などの使用例④妊婦―などの高リスク例への対応には注意し、該当事例は速やかに帰国者・接触者相談センターに相談する

また、専門家会議で報告された現時点のCOVID-19の臨床像として、無症状の病原体保有例や無症状~軽症例が多いことを紹介。「医療機関においては、事前に察知できない感染者の来院を想定した対応が求めらる」と指摘している。

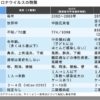

表. COVID-19の臨床像

- 感染経路は飛沫感染/接触感染

- 一部の患者で強い感染力を持つ可能性がある

- 無症状の病原体保有者がいる

- 無症状~軽症例が多い

- 発熱や呼吸器症状が1週間前後持続することが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える例が多い

- 高齢者や基礎疾患保有者は重篤になる可能性が高い

- 対症療法が中心で特別な治療法はない

特に注意を要する例への対応

先述の通り、COVID-19への注意が特に必要な症例として、高齢者、糖尿病・心不全・透析などの基礎疾患を有する例、免疫抑制薬または抗がん薬などの投与者、妊婦などが挙げられている。

それらのうち透析例、免疫抑制薬または抗がん薬などの投与例、妊産婦への対応策については、関連学会が公式サイトで公表している。

日本透析医会

「コロナウイルス感染症を疑いがあるものの一般の医療施設で診察および透析を行わざるをえない場合には、標準予防策に加えて接触感染と飛沫感染予防策を徹底する必要がある。①患者にはサージカルマスクを着用させる②診察および透析を行う場合は個室隔離が望ましい。個室隔離透析が不可能な場合は飛沫距離を十分に考慮したベッド間隔(2m以上)を確保する空間的隔離か、時間的に他の患者と接触しない対策を確保する時間的隔離を行う③診察室および透析施行に際しては十分な換気を行う」(一部抜粋)

日本リウマチ学会

「新型コロナウイルスの付着を避けることと、付着した場合でも口や鼻からウイルスを体内に入れないように注意する。付着を避けるには、流行期間中は人混みを避けることやマスクを着用することが有効。ウイルスを口や鼻から体内に入れないためには、アルコール手指衛生薬による手指消毒やせっけんを使用した手洗いが有効。特にマスク表面に付着したウイルスが手を介して口や鼻から感染することもあるので、マスクの着脱前後や帰宅後、食事前などは特に手指消毒や手洗いを行う。流行地域を訪問した後2週間以内に体調不良が現れた場合は、まずかかりつけの医師や最寄りの保健所に電話で相談すること」(一部抜粋)

日本臨床腫瘍学会

「新型コロナウイルスで重症化する患者の特徴は十分解明されていないが、がんに罹患していることや抗がん薬の治療を受けていることは、肺炎など重症化のリスクである可能性がある。抗がん薬治療中は、感染に対する抵抗力が低下している可能性がある。感染を防ぐことが極めて重要なので、人混みを避け、手洗いやマスク着用など一般的な衛生管理を行うこと」(一部抜粋)

日本産科婦人科学会

「⼀般的な衛⽣対策として、妊婦健診時、妊産婦に咳エチケットや⼿洗いなどを⾏うよう、指導する。また、呼吸器症状のある妊婦については、外来では別室で待たせることを考慮してもよい。診察室、椅⼦、手すりなど接触機会の多いものは1時間ごとに次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)で拭き上げる。⼿指消毒は消毒⽤アルコール(70%)を院内の⼊⼝、診察室、病室の⼊⼝に配置し、⼊退室時の使⽤を徹底する」

「妊婦、産婦で発熱を認めた場合、⾎液検査、培養検査、X線検査を躊躇しないことが重要である。必要があれば単純胸部CT撮影を⾏ってもよい。分娩中の発熱は肺炎の発症よりむしろ、尿路感染症や⼦宮内感染の可能性が⼀般的に⾼い。また、劇症型A群溶連菌感染症なども強⼒な抗菌薬投与が第⼀選択となるため、鑑別診断が重要である。X線、⾎液検査で肺炎を認める際には市中肺炎の他、インフルエンザやアデノウイルス感染症が鑑別に挙げられる」(一部抜粋)